今回は昨年都内で撮影した街歩きスナップと、奥日光の戦場ヶ原で撮影した計2本のブローニーフィルムのデジタル化がすべて終了したのでその写真を振り返りつつ、フィルム写真についてや今回作業したデジタル化(フィルムデジタイズ)のプロセスについての記事です。

事前記事として当方のNoteに掲載した内容と一部被るものもありますが、何卒宜しくお願い致します。

⇒Film-Logue|TenMa(Note)

- 街歩きスナップ

- フィルム写真

- 奥日光戦場ヶ原とその周辺(1st Roll)

- 有楽町~浅草橋(2nd Roll)

- フィルムのデジタル化(デジタイズ)

- 大切にしたい風合い

街歩きスナップ

本ブログを読んでいただいている読者様はご存じかもしれませんが、私は近年では主に北アルプスをはじめとした美しい山々をメインに撮影し、その傍ら天体写真も撮影しています。山も星(天体)もどちらも私にとってはたいへん興味深い被写体であり、ネイチャーフォトとしては実にやりがいのある撮影対象と感じていますし、もちろんこのブログは “山と星のブログ” をメインテーマとして掲げてもいます。

しかしもっと気楽に取り組める、そして何より身近な対象の撮影も実は私自身けっこう好きな部類です。というのも山も天体写真も撮影するとなるとたいへん大掛かりになってしまいます。リラックスして里山をのんびり撮り歩くような撮影は別として、テントを担いで数日にわたって山にこもって撮影したり、大掛かりな天文機材を車に積み込み、夜空のきれいな場所まで長距離の移動をして一晩かけて撮影したり、とにかくどちらも決して気軽な撮影ではありません。

その点、散歩がてら軽快に街を歩きながらスナップすることは良い気分転換にもなるし、その土地の風土や建造物、生活などを知ることが出来て楽しいと感じています。何より街歩きスナップは山や星などのネイチャーとは違い肩肘を張らない “何気ない日常” と言える被写体がテーマなので撮影する新鮮さもあります。

以前に記事にした都内を撮影しながら歩いた『Tokyo Mono-Logue』や、横浜を歩いた『Yokohama Film-Logue』はそんな側面の撮影体験でした。

フィルム写真

現在は山も天体写真も高解像で高精細なデジタルカメラで撮影していることもあって、せっかくなら街を撮り歩くようなときはあえてフィルムカメラを携えてスナップすることで、さらなる撮影の新鮮さや気分転換も狙っています。

フィルム写真はいい。

昨今のフィルム代や現像代の高騰は痛い出費になる反面、実はそれによって1枚1枚集中して撮影に向き合い、丁寧に心を込めて写真を撮ることが出来るのはデジタルにはないフィルムの大きな魅力のひとつとも言えるでしょう。

撮影結果もその場では見ることが出来ないこともあって、後日の仕上がりを待つワクワク感もフィルム写真の楽しみ方だったりしますし、私はやりませんが撮影後の自家現像や暗室でさらに深く写真に向き合う方々にとってはその工程も大きな楽しみのひとつではないかと思います。手元に残ったデジタルデータではないフィルムはまさに “宝物” のよう。

実は今後は山の撮影でも積極的にフィルムカメラを携える機会を増やすことも良いかと思っていて、フィルムはあと何度歩けるかわからない山々で過ごす貴重な時間そのものを “宝物” のように残してくれるのではないかと思ってもいます。

ここ最近では私のようなフィルム時代を経てきた世代の “フィルム懐古的” な意図ではなく、デジタル世代の若い方々たちにもフィルム文化・アナログ文化のいまではレアでもあるそのスローな工程が受け入れられ、ある種の “逆輸入的に” フィルムカメラが使用されてもいます。一部熱狂的なファンが手放さないアナログレコードのように。実際にその時流に合わせたかのように、2024年6月にはリコーからフィルムカメラ『PENTAX 17』というハーフサイズの“新製品”が発表されたのは記憶に新しいところです。

フィルムカメラ

私が写真を始めたころはまだ一般的なデジタルカメラというものは無い時代で、初めて買ったのはオリンパスのフィルム一眼レフカメラ『OM-30』の中古でした。その後にニコン『F-801s』や『FM』なども使い、デジタルに移行する2年前くらいには知人から借りたマミヤの645判『MAMIYA 645』を使っていました。

デジタルに移行後、しばらくフィルム写真はほとんど撮らなかった時期もありましたが、ここ数年はそれでも年に3本くらいは撮るようになって、昨年2024年は新たに中古のレンジファインダータイプのフィルムカメラであるオリンパスの『OLYMPUS-35SP 』や、ヤシカの『YASHICA ELECTRO 35CC』なんかも手に入れ、さらに中判フォーマットの良さをまた味わいたくなってペンタックスの『PENTAX 645N』も手に入れてしまった。まさかこれほどまたフィルム熱が再燃するとは自分でもびっくりはしていますが、それは最近のデジタルカメラの進化の “頭打ち” を感じている部分もあり、気分転換も含めて私自身改めてフィルムの良さを再認識しているからかもしれません。

Nikon F-801s

YASHICA ELECTRO 35CC

PENTAX 645N

今回の記事の掲載写真はすべてその『PENTAX 645N』で撮影したもの。フィルムは定番のコダック『GOLD200』を装填しました。

“ペンタ645” と言えば中判のなかでは最もコンパクトなフォーマットであり、一般的には “セミ中判” とも呼ばれていますが、先述の通り私自身マミヤの645判を使用していた経験もあって愛着のあるフォーマットでもあります。6×7判や6×8判、6×9判などよりもカメラ本体がレンズ交換式のシステムとしてはコンパクトで取り回しが良く、中判ではあるけど “フィールドカメラ” という位置づけでもあり、基本的には屋外でしか撮影しない私のようなタイプには最適に感じています。

中判ながら120フィルムで16枚も撮影出来る(初代PENTAX645は15枚)のもフィルム代が尋常ではないくらい跳ね上がっている現代ではコスパが良く、何よりこの約6:4.5というアスペクト比が撮影していてとても心地よいのです。

初代からモデルチェンジしたこの『645N』ではAF化となってより現代的となり、マイナーチェンジ版と言える『NⅡ』にはさらにミラーアップ機構が追加されるなど、よりブラッシュアップされ645判としては完成形となりました。

この記事を執筆している現在、私は3本の645用の純正レンズを用意して撮影に使用していますが、人気がそれほどないのか、実は中古市場でもそれほど高値で取引されていないレンズなのもこのシステムの利点でもあります。

- smc PENTAX-A645 45mm F2.8

- smc PENTAX-A645 75mm F2.8

- smc PENTAX-FA645 MACRO 120mm F4

このうち実はAFが利くレンズは120mmマクロだけで、ほかの2本はMFレンズのため『645N』の大きな利点であるオートフォーカス機能を享受できてはいないのですが、MFでもじゅうぶん合わせやすいファインダーなので、1枚1枚じっくりと撮影するフィルムではMFでも問題はとくに感じていません。

欠点と言えば撮影中に用途に合わせてフィルムバックを交換しながら、ISO感度の違うフィルムやカラーとモノクロ、ネガとポジなどを適宜変更しながら撮影を楽しめないところでしょうか。基本的に装填したフィルムを使い切ってからでないと感光してしまうので次のフィルムに交換できない仕様です。あとは基本的に電子制御による機構が多く使われているので、修理がいつまで可能なのか、そのあたりも少し心配ではあります。もちろんペンタ645以外でもハッセルやローライなど、所有欲をも満たしてくれるものもありますが、ペンタ645は交換レンズも含め、コスパはかなり良いと言えます。

奥日光戦場ヶ原とその周辺(1st Roll)

『PENTAX 645N』を昨年9月に手にしてから、どこでファーストロールを撮ろうかと思案していましたが、この時期はなにかと立て込んでいて結局11月になってしまいました。というのも本ブログには記事にしてはいませんが、11月上旬に天文仲間とともに栃木県は奥日光にある戦場ヶ原で天体撮影に行くことになって、せっかく奥日光の素晴らしい自然に出会えるのであれば天体撮影開始前の陽が沈むまで晩秋の戦場ヶ原の風景を『PENTAX 645N』の1stロールで撮りたいと考えたのです。

私にとって戦場ヶ原は本格的な山岳写真や天体写真を撮影する以前から風景撮影で慣れ親しんだ場所でもあって、季節を問わず撮影に出かけたことが多いところ。この日は11月というとうに紅葉の終わったすこし寂し気な高層湿原という印象でした。

この日は三脚などは立てずに散策しながら手持ちでスナップ的に撮影しましたが、このあたりの取り回しの良さもコンパクトなペンタ645の良さでもあります。

有楽町~浅草橋(2nd Roll)

戦場ヶ原での撮影後、同じ11月に都内での街歩きでも『645N』を使って撮影しました。というのも実はこの日は以前にイベント告知として記事にあげた『山の共同写真展dialogue』の最終日で、在廊と展示作品の撤収作業のために浅草橋にあるギャラリー『写真企画室ホトリ』さんに向かう予定の日。お昼の開場時間まで余裕があるし、せっかく都内に赴くならとペンタ645を携えて有楽町からスナップ撮影しながらギャラリーまで歩いて向かおうと決めたのです。

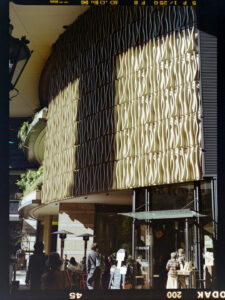

先述の通り同年夏に『Tokyo Mono-Logue』において “もんじゃ” で有名な月島から築地、銀座、そして有楽町へと撮り歩いたことがあったので、今回の街歩きはその続きも兼ねていました。夏はコンパクトなデジタルカメラ主体でモノクロモードを使ってスナップしながら撮り歩きましたが、今回はカラーネガを装填したペンタ645のみで歩きました。

ご覧いただいているとおり写真自体は何のひねりもないただ漠然と街を “撮っただけ” のもので、私自身も自分がストリートスナップが得意というわけでは無いのは熟知しています。しかし仕上がって来たフィルム写真をこうやって振り返ってみると、やはりデジタルカメラでは撮れなかったカットもあると思っていますし、フィルムカメラで撮る意義みたいなものも私自身改めて感じます。

フィルムのデジタル化(デジタイズ)

現段階では個人的にはフィルムは「最終的には手焼きプリントしてナンボ」という以前の考えから 「決してそうでもないな」という考えに変わってきています。それまではデジタル要素を一切介さないプロセスを経てこそアナログであるフィルムの存在意義があるはずだと漠然と考えていましたが、昨年フィルムを撮影で本格的に使われている方々の写真展をいくつか拝見した折、手焼きプリントとインクジェットプリント(つまりデジタル化)にはそれぞれの良さがあるということに改めて気づいた部分がありました。

代表的なそのひとつとしてインクジェットプリントは紙の選択肢が多いことが挙げられます。光沢紙や半光沢紙、バライタ調のアート紙、マット紙、和紙。特に和紙にプリントされたフィルム写真は印画紙等に手焼きプリントされたものとはまたひと味違うフィルムの風合いを表現できる部分もあるなと感じます。

デジタイズで使用したもの

今回はデジタル化に際し、いかにフィルムの質感を残しつつデジタルに変換するかを私なりに試しました。以前はフラットベットスキャナーを使っていた時期もありましたが、今回はマクロレンズを装着したデジタルカメラでフィルムをデュープ撮影してデジタイズすることにしました。

使用したものは以下のもの。

●レンズ(smc PENTAX-FA645 MACRO 120mmF4)

●マウントアダプター(焦点工房 SHOTEN P645-FG-U)

●EL発光パネル

●無反射ガラス

●しっかりした三脚

●リアルカラー化ソフト(FUJIFILM Pixel Shift Combiner)

●画像編集ソフト (ADOBE Lightroom Classic / Photoshop CC)

デュープ撮影

EL発光パネルは天体撮影終了後の薄明時にフラット撮影で使用していたものをそのまま流用。ほかに市販の専用品やストロボを使用しても良いでしょう。無反射ガラスは当初はフィルムを上から押さえてカール状態をフラットにするつもりで用意したのですが、上からフィルムごと覆ってしまうと解像度が著しく劣化するので今回は撮影コマはむき出しにして、コマの上下(左右)だけを押さえる目的でのみ使用しました。

撮影に際し可能な限りゴミの混入を防ぐためにブロワーをかけましたが、どうしても少なからず入ってしまうものなのでその辺りは後々のデジタル編集作業で除去することにしました。それよりも今回は撮影に際しデジタルカメラのセンサー面と撮影するフィルムの完全な平行を出すことに注意しました。対象物に対して極端に寄って撮影することになるので、被写界深度の関係から平行が出ていないと撮像面に対してピントの均一性を保てないためです。

今回はせっかく自分でデュープ撮影するので専用フィルムスキャナーや外注でのデータ化等では基本的には取り込まない部分であるフィルムのパーフォレーションごと撮影し、その部分をあえて残すようにトリミング処理しました。

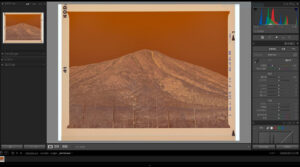

リアルカラー化

撮影とデジタル化に際し今回は徹底的な “リアルカラー化” を目指し、GFXにある『ピクセルシフトマルチショット機能』を使用しました。GFX含め一般的な多くのデジタルカメラに使われているベイヤーセンサーの弱点とも言うべき偽色を排除することで、フィルムに感光された情報を可能な限り正確に取り込むためです。

FUJIFILM『Pixel Shift Combiner』にてリアルカラー合成

解像度については必要にして十分と判断して今回は1コマに対し4枚撮影するタイプの『ピクセルシフトマルチショット(リアルカラーモード)』を使用。おそらくFUJIFILM以外のカメラでもセンサーシフト式の手振れ補正機構をもつ機種ならば同様の機能が搭載されたものが多くあるはずです。

リアルカラー合成後に『Lightroom Classic』へ

実際の作業ですがフィルム1コマ撮影に際し4ショット撮影し、そのデータを専用合成ソフトウェア『FUJIFILM Pixel Shift Combiner』に放り込んで1枚のRAWデータ(DNG形式)を生成し、それを現像ソフトに取り込む流れで行いました。ただこの生成の時にけっこうエラーを起こすことがあったので、しっかりとした高剛性の三脚のほうが良いと感じました。

現像(ネガ反転)

現像は今回はAdobeの『Lightroom Classic』を使用。

現像段階で行った作業は単純明快で、ネガ反転と大まかなWBの調整のみ。具体的にはネガ反転はトーンカーブを反転させ、その後WBの調整はいくつか方法があると思いますが今回はフィルムの感光されていない(つまりコマの外側の黒い部分)でとりました。感光されているコマの中の白い部分でとってしまうと絵柄によってバラバラになって作業量が多くなってしまうからです。

WB調整とトーンカーブの反転

現像ソフトでやったことは実はこれだけです。

フィルムに残っている情報を可能な限りリニアに抽出するため諧調や色調、彩度、コントラスト、ノイズ処理、そしてシャープ処理等はやりませんでした。

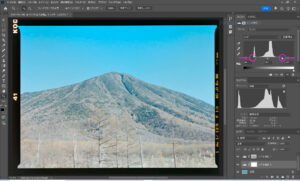

カラーのコントラスト調整

今回の現像処理のままだとWBをコマの枠でとっているので軟調な仕上がりになります。そこでこの『Lightroom Classic』から『Photoshop CC』に移動して、各RGBカラーのコントラストをレベル補正コマンドを使って調整しました。実際には両端のレベルをヒストグラムの山を見ながらその山の裾野に向けて挟み込む方法で進めました。

レベル調整コマンドにてRGB各色のコントラストを強調

後は大きな色の片寄りがなければそのまま完成、カラーバランスが悪ければ微調整程度の補正を各コマで適宜行いました。

一連の処理ではとにかく一貫してリニア(直線的)な処理のみを施しています。ここでトーンカーブを曲げるような曲線的な処理を施してしまうとせっかくのフィルムの特性が無くなってしまうことを嫌ったためです。彩度も含めてノイズ処理やシャープ処理も同様で、ノイズ感はフィルムの粒状感を、シャープ感はフィルムの柔らかさを大切にするため一切のデジタル処理は行いませんでした。

大切にしたい風合い

一連のデジタイズ作業を終え、改めてフィルムの良さを実感しています。いつしかフィルムからデジタルが徐々に主流になり始め、フィルムの留まった進化とは裏腹にデジタルはこの十数年で高解像と高精細のピークを迎えました。それはもはや人の目には違いが見抜けぬほどの飛躍的な進化。

昨今の各社デジタルカメラにはフィルムライクなプリセットも用意され、中にはフィルム特有の粒状感まで再現できるものもあり、例えば今回のような写真もデジタルカメラで似たようなものを撮影できるかもしれません。しかしそれはあくまでフィルムに似たデジタル写真であり、やはりフィルム写真とは違うもの。

今回の記事は以上になります

最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。