今回は僭越ながら去る2024年11月に都内で開かれた “山の共同写真展 dialogue(ダイアローグ)” にて展示させていただいた作品『Sense of Wonder ~E=mc²~』の作品解説をさせていただこうと思います。この作品は私がいままで作品化させたものとは特異なもので、このグループ展のために特別に制作したものです。そのため古典的で形式的な山の写真、山岳写真とは違ってこのような作品解説をすることでその背景にある思想や写真哲学、新たな表現方法を炙り出し、より理解を深めることができるでしょうし、何より私自身のためにもなることであると思っています。

解説に入る前にこの場を借りてこの共同写真展に貴重な時間を割いて足を運んでいただいたご来場者の皆様、企画・立案および共同主催者のお二人、共同出展者の皆様と展示イベントに際しお力添えとご協力いただいた方々、そして展示会場を提供していただいたギャラリー写真企画室ホトリさまに御礼申し上げます。

誠にありがとうございました。

『山の共同写真展dialogue』

〒111-0053

東京都台東区浅草橋5-2-10

Asakusabashi 5-2-10, Taitoku,Tokyo 111-0053

TEL/FAX 03-5809-3813 ※営業日以外はつながりません

13:00~19:00(ただし展示により変更あり)

JR総武線/浅草橋駅西口より徒歩4分

都営浅草線/浅草橋駅より徒歩6分

JR山手線・京浜東北線/秋葉原駅より徒歩10分

総武快速線/馬喰町駅より徒歩13分

事の始まり

今回の共同展から遡ること約9ヶ月前、2024年2月に同じく都内にて開催した個展『北アルプス須臾邂逅、巡る光』を終えて、私はしばらくは展示イベント等は行わないつもりでいました。というのもこのような展示イベントを開催した経験のある方であればお分かりかと思いますが、このようなイベントを終えると今までやってきた作品制作にひとつの区切りのようなものを強く感じ、さらなる次のステップに移行してみよう、新たなものを新たな方法で撮影し、作品として残してみようという思いが湧き上がってくるからです。

しかし私自身、そのオファーを受けたのは個展を終えたばかりの時期。

先述の通り、展示や作品制作についてがひと段落し、私は撮影意欲のほうが大きくなっていた時期でした。なにせ前年の2023年後半はほとんど撮影に行かず、ただひたすら自宅に籠って作品制作やプリント作業に没頭していたわけだから、その反動も相当なもので、作品制作や写真展よりもカメラを携えて美しい自然に触れながらそれらを撮影したい気持ちがとても強い時期でした。

とは言えこのオファーを受けて出展するからには終えたばかりの個展と同じもの、同じことをやってもつまらないし、せっかくならこの機会を私がなんとなくぼんやりとイメージしていた新たなる写真表現に挑戦する、具体化するチャンスの場ということにしたら面白いのではないか、そう思い始めたわけです。

山岳写真におけるアイデンティティ

さて、私には山の写真やネイチャーフォトについて普段から考えていること、理想、あるいは悩みとも言えるかもしれませんが、ある “思い” というものを持っています。

それは、

これはネイチャー系ジャンルだけでなくすべてのジャンルの写真に関してもそうであるかもしれませんが、写真というジャンルは絵画や彫刻、その他アート作品と比べてあくまで記録的な側面が強く、撮影者(作者)のオリジナリティやアイデンティティを表現しづらいというか、そもそも自然相手のネイチャー分野では技巧的にやれることは限られているし、もっとも世間的には撮影者は “黒子然” とした存在であるべきで、そこにオリジナリティやアイデンティティは必要ないという考えが前提かもしれません。いわゆる写真はすべて被写体こそが主役であるべきだ、という思想です。

しかし私は写真に撮影者や作者のアイデンティティは介在させるべきであると思うし、その介在こそが単なる “記録” から “作品” と言えるものへと昇華されると考えてますし、個人的にはそのような作品を残したいと常に考えています。したがって常日頃から写真プリントや作品において私なりに自分の個性を作品に封じ込めようと制作してきました。

例えばテストプリントを繰り返しながら作品によって用紙をよりその作品にマッチするものに変えたり、リアリズムの追及を押し出すために現像処理をとことん拘ってみたり、個展では “魅せ方” にも工夫をしてあえて絵画作品にも使われるような装飾性の高い額装にしてトータルイメージを含めて表現してみたり、少なくとも私なりに独自性や差別化を図って来たつもりですし、そのような作品制作に興味がありました。

ただ残念ながら実状は、鑑賞者にとってみればそれらはそれほど大きな差には感じず、その微細な差はアイデンティティとして伝わりにくいものであったかもしれません。私自身はその微細な差こそ大きな意義と考え作品を制作してきたつもりでしたが、もっと鑑賞者に対して訴求力のある作品、もっと表現の大胆な方向転換があっても良いのではないかといつしか思うようになりました。

自然哲学

私は山や自然を撮影しながら、

森を散策しながら、

花々を愛でながら、

いつもこの美しい自然の営みに触れるにつれ、圧倒的な自然の生命力というものに強く惹かれ、感動を覚えるのです。

なぜこんなにも自然は美しいのか、

なぜこんなにも神秘的なのだろうか、

なぜこんなにも大きな力を感じるのか。

時に美しくも、時に大いなる力で襲ってくるのもまた自然。

幸い、子どものころから自然の多いところで育ったためか自然をいつも身近に感じていました。

そんな若いころ、一冊のある本を読みました。

それがレイチェル・カーソン著『The Sense of Wonder』です。

レイチェル・カーソンといえばもともとは生物学者であり、農薬散布等における環境問題に警鐘を鳴らした著書『沈黙の春』のほうが世界的に有名でしょう。もちろん私も最初はそちらを読みましたが、私がたいへん感銘を受けたのは『The Sense of Wonder』のほうでした。

この素晴らしい本には私がそれまで触れてきた自然に対する思い、思想、捉え方が見事に書き綴られていました。当時は若いながらも彼女の自然哲学的思想に強いシンパシーを感じ、より深く自然やこの世界の根本的な生の循環を深く理解したいと思うようになりました。残念ながら著者はこの作品を書き終える前に病に倒れて亡くなってしまいました。しかし彼女の思想は今もなお、この作品に息づいて我々読者に多くのものを与えてくれています。

作品用パンフレットとカーソンの著作

共同写真展 dialogueのテーマ “繋がり”

そんな素晴らしい言葉を残した彼女の思想や個人的に大きな共感を感じていたこのエッセイと、私が撮影してきた山の写真、それも人と山とのかかわりの強い写真を組み合わせてみたら面白いのではないか、意義のあることではないか、と思い立ったのです。

共同写真展の開催が決まってから全出展者も揃い始める時期に、展示テーマに関する話し合いが行われ(実際にはチャット上であるが)、最終的には “繋がり” というものが展示テーマとなりました。つまり今回のその決定したテーマ “繋がり” とカーソンのエッセイ『The Sense of Wonder』にこれ以上ない合致を感じたのです。

実は自らの正当な山岳写真においては “人(たとえ登山者であっても)をフレームに入れない” というひとつの拘りがありました。自然の純度を高くすればするほど人工物は無くなり、最終的には人も構図から消えていくことが必然であると考えていました。もちろん登山者がフレームに入った写真もそれはそれで有意義なことであるし、山の大きさや懐の深さ、そして何より山と人の関係性を表現するにはもってこいの被写体ですが、個人的には山岳写真というよりは “登山スナップ” というまた別のジャンルの言わば “山と人” という写真表現に感じています。しかしもちろん私も今まで登山中や下山中に撮影した山岳スナップも当然多いわけだし、あえてその多くを作品化させてこなかったそれらにスポットを当てても良いのではないかと、ここ数年は心境の変化も合わさって感じていたこともありました。

融合

このような経緯から新たな試みとして言葉(自然哲学)と写真の融合を私なりにやってみようと言うことになりました。閃きは作品を創作する上でもっとも大切で且つ最初のステップですが、それを実際に展示作品として生み出すことは困難を極めました。街に溢れるポスターのように写真にエッセイの一節を書き込んでしまうと写真を台無しにしてしまう。展示写真の横にエッセイの一節を展示することも考えましたが、それは融合ではなく俗にいうキャプションとなってしまう。迫りくる締め切りもありプレッシャーも感じていましたが、ふと展示作品の台紙(マット)部分に一節をプリントしてみたらどうだろうかと思いつき、今作のような形態となりました。

実はこの形態のほかに展示作品の手前にアクリルパネルを配置し、そこにカーソンの一節を書いてライトで照らし、その文字の影を写真に投影する構想もありましたが、肝心の締め切りや予算の関係上今回は却下しました。しかしそもそもですが、個人的にはどのような方法で言葉(自然哲学)と写真を融合するかはたいした問題ではないと思ってますし、いま列挙した方法よりも良い方法もあると思いますが、その技巧を競ったり極めたりすることは重要ではないと考えています。大切なのはカーソンや私自身が持っている自然哲学と山の写真を組み合わせることで、それ自体に大きな意味があると考えていました。

『The Sense Of Wonder』レイチェル・カーソン著

組み表現としての作品

実は以前から組み写真というものに興味がありました。

単写真では表現しきれないものを複数の写真を使うことでそれが可能となるのが組み写真ですが、いままで取り組んできた山岳写真という括りであると、せいぜい定点撮影による四季の移ろいといった典型的なものしか思い浮かびませんでした。

しかしこれも今回の “繋がり” をテーマとした展示ということで新たなアイデアが浮かび、それもやってみようと思ったのです。

それに伴い今回は裏テーマを “対” としました。

つまりその “対” を表現するために組み表現としたわけです。

この世は様々なものが表裏一体となっています。

私はこの対という “事象” をひとつの “真理” だと考えています。

写真もそうですが光はそれだけでは光と認知できません。そこに影(闇)があることで光の存在を認知することができます。

この世の中は森羅万象、すべてそうだと私は思っています。

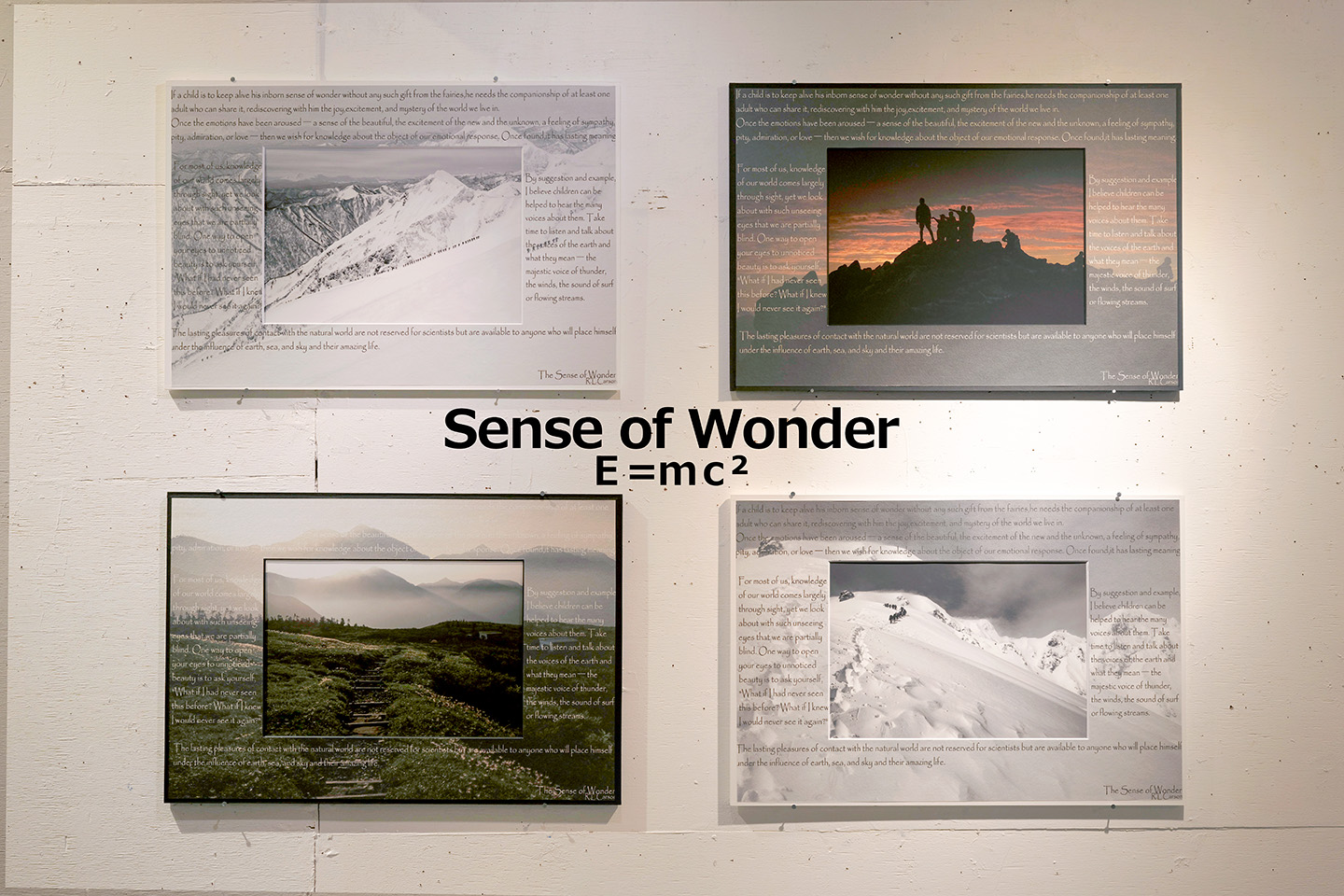

今回4枚の作品を仕上げましたが、それは2枚ずつ “対” にしたかったからです。グループ展ということで出展者に割り当てられたスペースを均等に按分すればもっと多くの作品を展示することも可能でしたが今回は “対” を表現するために潔くこの4枚の作品のみとしました。具体的には “対” になっている作品を対角線上に配置し、それぞれ2枚ずつがペアになっています。

1組は積雪期、1組は無雪期。

1組は雄大な北アルプス、1組は牧歌的な谷川岳。

1組はカラー、1組はモノクロ。

という具合に。

このような構成にすることでこの世界の “対” を暗に表現したかったのです。

撮影地と撮影日時

4枚の写真のうち雪山登山の際に撮影したものが、2021年2月厳冬期の谷川岳山行のもの。この日はそれまで辛酸をなめていた厳冬期の西黒尾根を3度目の正直で踏破することが叶った登山時のもので、そこで同じ日に登った登山者の逞しくも熱を帯びた存在感を真っ白な谷川岳をバックに鮮烈に感じました。それは紛れもない純粋で無垢な山への思い、山頂への思い、雪山でのワクワクするような冒険者の情熱でした。山という存在はこんなにも過酷な環境下でも人に熱い沸々と煮えたぎる思いを呼び起こし、そしてここに連れてくるのです。

『Unsinkable』

『Marching On』

山は良い天気ばかりではありません。

当然天気が悪い時もあるし、むしろ悪い方が多いと言えます。

しかしどうでしょう。翌日には雨も上がり、こんなにも美しい雨上がりの景色で登山者を讃えてくます。これもまた山なのです。幕から外に顔をのぞけると雨と朝露に濡れたチングルマの綿毛が朝日に照らされ宝石のように輝くのです。幕営地の登山者の晴れやかで輝くような心に、まるでシンクロするかのように北アルプスの自然も呼応し、そして寄り添ってくれる。山の偉大なる包容力です。

『Light of the morning』

日没後の黄昏時に山頂に集まる登山者たちを撮影した写真は、2024年8月表銀座縦走山行時での大天井岳山頂のものです。山で見る沈む夕日は美しい。幕や小屋に散り散りになっていた登山者もこの時間帯は外に出てきてそれを眺めるのです。そう、まるで沈む夕日に呼ばれたように。

若い登山者たちは未踏の鋭鋒をここから眺め、そこへ目指す明日の冒険に想いを馳せるのです。時として憧れは人を大きく動かします。山は弱き心に勇気を与え、不可能を可能にしてしまう大きなきっかけを与えてくれます。まるで我が子を呼ぶ獅子のように。

美しい夕日も、憧れの山も、いずれも自然と人とを繋げてくれる神秘です。

『Sense Of Wonder』

E=mc²

今回の組作品には『E=mc²』というサブタイトルをつけました。

ご存じの方も多いと思いますが、これは特殊相対性理論からアインシュタインが導き出したたいへん有名な公式です。

『E』はエネルギー。要するにこの公式はエネルギーを導き出すための公式となるわけですが、この世界に存在する途方もない多くのエネルギーの偉大なるその “強さ” を表していると言えるでしょう。

『m』は物体が持つ質量を表し、その質量に『c²』を乗算することでエネルギーを導き出すことが出来ます。『c』は真空中における光の速さであり、これは299,792.458km/sec(毎秒約30万km)という定数。もはや説明するまでもなく、質量を持つあらゆるものはその個体にとてつもないエネルギーを秘めていることになります。

登山という行為、山を登るという運動はとてつもないエネルギーを使います。自らの足で己の体と荷物を背負い、ときには1,000mや1,500mという高低差を越えて登らなければなりません。山を登ったことがある方ならわかると思いますが、とんでもない運動量です。なぜこんなにもたいへんな運動を自ら進んでやり通せてしまうのでしょうか?他人に登れ、と言われたわけでもありません。自らの意志で、です。

このエネルギーの源泉は果たしてどこからやって来るのだろうか?

私は人が己の中に持つ “好奇心” や “情熱” には質量があるのではないかと思っています。それは1円玉よりも軽いかもしれないし、砂浜の小さな砂粒よりも軽いかもしれない。しかし間違いなくそこには質量が存在し、それがとてつもない『エネルギー』の源となっていると思えて仕方ないのです。

たとえどんなに小さな質量でさえも、その中にとてつもないエネルギーを宿しているのです。

センス・オブ・ワンダー

今回の作品制作ではマット台紙にカーソン著『The Sense Of Wonder』の一節を原文(英語)のまま拝借しているわけですが、ここでその一節の一部を紹介させていただこうと思います。(※上遠恵子訳)

妖精の力にたよらないで、生まれつきそなわっている子どもの「センス・オブ・ワンダー」をいつも新鮮にたもちつづけるためには、私たちが住んでいる世界のよろこび、感激、神秘などを子どもと一緒に再発見し、感動を分かち合ってくれる大人が、すくなくともひとり、そばにいる必要があります。(中略)美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知のなものにふれたときの感激、思いやり、憐み、賛嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。そのように見つけだした知識は、しっかりと身につきます。

わたしたちの多くは、まわりの世界のほとんどを視覚を通して認識しています。しかし目にはしていながら、ほんとうには見えていないことも多いのです。見すごしていた美しさに目をひらくひとつの方法は、自分自身に問いかけてみることです。「もしこれが、いままでに一度も見たことがなかったものだとしたら?もし、これを二度とふたたび見ることができないとしたら?」と。

under the influence of earth, sea, and sky and their amazing life.

自然にふれるという終わりのないよろこびは、けっして科学者だけのものではありません。大地と海と空、そして、そこに住む驚きに満ちた生命の輝きのもとに身をおくすべての人が手にいれられるものなのです。

展示風景(写真企画室ホトリ)

作品制作と展示を終えて

駆け足ではありますが、今回はこのような経緯と作意をもって作品制作を行いました。完成した作品を実際にギャラリーにて展示させていただき、5日間に渡ってとても多くの方々に鑑賞いただいたことはたいへん喜ばしいことでした。このようなDIY的な作業を含んだ作品制作は私自身初めてのことで、もちろんまだまだ作品全体の完成度は高くはないと思っていますし、もう少し時間があればもっと品質の高いものになっていたかもしれません。しかし新しい試みを具現化できたこと自体は大きな前進と考えていますし、なにより今後の作品制作への大きな、とても大きな一歩を踏み出せたのではないかと思うのです。

このような機会を頂いたことは新たなる船出の良いきっかけとなりましたが、少し大袈裟かもしれませんがこれもすべて運命のようなものさえ感じるのです。これを機に私自身より自然を深く理解しようと思うようになりましたし、写真表現における自由の標榜とさらなる技術の向上、今後の創作意欲の糧を得るきっかけとなりました。そして改めてご来場いただいた皆様との “対話” という何物にも代え難い貴重な経験をすることが出来た、素晴らしい共同展だったと振り返ることが出来ます。

2024年12月某日 TenMa

今回の記事、特別寄稿は以上となります。

最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。