先日のことになりますが、有名無名に関わらずふだん写真集というものをほとんど購入しない筆者が、とある2冊のとても著名な、そして長きにわたる写真史において重要な転換点となった写真集を購入しました。それがいわゆる “アメリカンニューカラー” というともに大きなムーブメントを代表する作品であるウィリアム・エグルストンの『William Eggleston’s Guide』とスティーブン・ショアの『Uncommon Places』です。芸術・アートとしての写真表現においてその大きな変革となったムーブメントから今年でちょうど50年、半世紀ということで、改めてこの潮流 “ニューカラー” とはいったい何だったのか、なにが “ニュー” であったのかを改めて振り返ってみたいと思います。

この記事を編集するにあたり、写真文学者 “心象スケッチ” こと大西慧氏との対話で得た内容も含めてまとめています。お時間がありましたらそちらの動画も合わせてご覧いただければ幸いです。

- ニューカラー以前

- カラー写真

- 変化するアメリカ

- ウィリアム・エグルストン個展『COLOR PHOTOGRAPHS』

- サリー・オークレアの “ニューカラー” 写真集とポストモダン

- 『New Topographics』

- スティーヴン・ショア『Uncommon Places』

- モノクロとカラー

- 何が “ニュー” であったか

※本サイトはAmazonのアソシエイトとして適格販売による収入を得ています。

ニューカラー以前

“ニューカラー” とはいったい何が “ニュー” だったのか。

それを考察するには当然、それまでの写真表現がどのようなものだったのかを振り返らなければなりません。それはもちろん私が生まれる以前のまさに “写真史” といえる、未知の言わば歴史を訪ねるようなものなので、当時の写真文化に関する文献や実際に残っている著作、そして解説本などを参考にするしかありません。

写真フィルムやカメラというものが発明されたのは実はもっと大昔の話で、それに関してはここではとくに触れませんが、その発展や新たな構造的発達、急速な普及はいくつかの内乱や大きな世界的な戦争によるところが事実としてあるのかもしれません。敵国の戦況や自国の戦況の記録というものを、カメラで撮影し写真に鮮明に残すことは軍事的な優位に立つことでもあるでしょうし、現実としてジャーナリズムにおいては “戦争” と “写真” は切っても切れないものであったことは想像に難くはありません。

Henri Cartier-Bresson『Decisive Moment』(’52年)

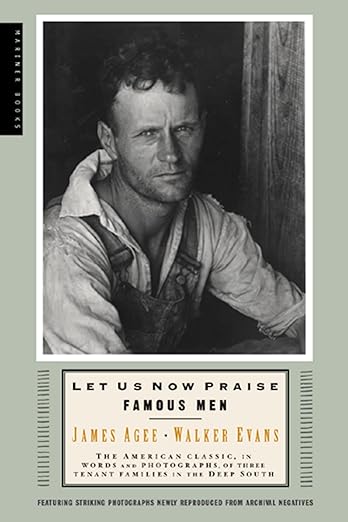

真偽は別としてロバート・キャパ(1913~54年 ハンガリー出身)の『崩れ落ちる兵士』やノルマンディー上陸作戦における写真の数々は、全人類の大いなる遺産でもあります。のちにそのキャパらと写真家集団『マグナムフォト』を結成した20世紀最大の写真家といわれるアンリ・カルティエ=ブレッソン(1908~04年 フランス出身)は、雑誌の依頼を受けて小型のライカのレンジファインダーを用いて世界中を飛び回りながらスナップ写真を残し、同郷のアンリ・マティスによるコラージュが印象的な表紙で有名な『The Decisive Moment (邦題:決定的瞬間)』を生みだしました。ブレッソンと同年代のウォーカー・エヴァンスは1930年代の大恐慌時代のアメリカを刻銘に捉え、アメリカ文化の実状や日常の本質を浮き彫りにした個展『American Photographs』を’38年にMoMAにて開催。

Walker Evans『Let Us Now Praise Famous Men』(’41年、ジェイムズ・エイジ―との共著)

大戦後、アメリカは大量生産大量消費の時代に突入し、モータリゼーションやハリウッドの盛隆、そして公民権運動や貧富の差なども明確化しはじめ、地政学的な安定とともに多くの写真家が活躍をはじめることになります。

当時のファッション界隈で異彩をはなっていたリチャード・アヴェドン(1923~04年)や、ヨセミテやシエラ・ネバダの雄大な大自然を撮影したアンセル・アダムス(1902~84年)、日本とも関わり合いが深いユージン・スミス(1918年~78年)、スイス出身でのちにアメリカに渡り国内を撮影しながら旅をしたロバート・フランク(1924~19年)、生前当時は無名のアマチュア写真家であったヴィヴィアン・マイヤー(1926~09年)など、挙げていけば枚挙の暇がないほど多くの写真家が登場しました。

・ロバート・キャパ ―『崩れ落ちる兵士』『ノルマンディー上陸作戦』『Slightly Out of Focus』

本名はフリードマン・エンドレ・エルネー。ハンガリー出身の報道写真家。

・アンリ・カルティエ=ブレッソン ―『The Decisive Moment』

もともとはシュルレアリスムに傾倒し、アメリカの写真家マン・レイ(1890~76年)に影響され写真を始める。20世紀最大の写真家と言われ、独自の幾何学的な構図で「何を」ではなく「どう」撮るかを追求した写真家。

・リチャード・アヴェドン

ファッション誌『Harpaer’s Bazaar』や『Vogue』などで活躍した商業写真家。

・アンセル・アダムス ―『Half Dome,Merced River,(Winter,Yosemite,National Park,California)』

独自の “ゾーンシステム” を用いてヨセミテなどの美しいアメリカの自然風景を理想的な諧調によるモノクロプリントで残した。写真を “アートのひとつ” としてその地位向上にむけた活動にも尽力。

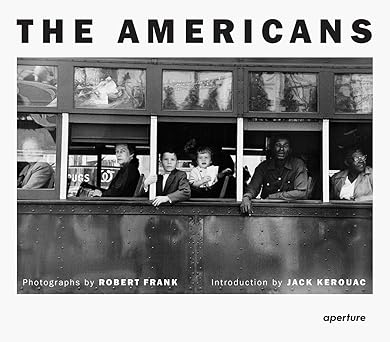

・ロバート・フランク ―『The Americans』

ファッションカメラマンを経て、のちにグッゲンハイム財団の奨学金を得たことでアメリカを廻りながらアメリカのリアルな表情を撮影し、その時に撮られた写真を収録した写真集『The Americans』は後年の写真家に多大な影響を与えた。

カラー写真

先述した偉大なる巨匠たちの写真作品の共通点として “モノクロ写真” であることが大きな特徴です。写真用フィルムの時代的なことを紐解いてみると、実はすでに彼らが活躍していた時期にはカラー写真というものは存在していたようです。具体的にいうと1940年代にはカラー写真はほぼ実用化されていたそうですが、それは長らく報道や広告の分野であくまで “記録” としての価値として利用され、いわゆる芸術・アートとしての評価は低かったと言われています。ひとつの事実として当時のカラーフィルムはまだまだ色の再現性が低く保存性も悪かったこと、そしてプリント技術においてもまだまだ発展途上であったことなどを要因に、それらがアートとしては問題視されていたという背景があったようです。当時の写真展でもほとんどがカラーではなくモノクロのプリントで展示されていたということです。しかし技術的な進歩が進むにつれてその問題点も徐々に緩和され、そしてそれをあえて作品作りの一環として使用してみようという新しい世代の写真家たちが登場し始めてきます。

後に触れますが、ニューカラーの代表的なふたり、エルグストンもショアも、若きころにブレッソンやエヴァンスたちが残してきたモノクロ写真に影響され写真を撮り始めたという側面もあることから、当然ながら初期のころはモノクロフィルムによる撮影を行ってきたわけですが、その新しい彼らの世代によっていよいよ写真表現におけるカラー化も進んだのではないかと思えてきます。その大きなきっかけを作ったのが、当時ニューヨーク近代美術館の館長であったジョン・シャーカフスキーその人でした。

変化するアメリカ

某アメリカ大統領曰く「グレートアメリカを取りもどす」というスローガンにも表れているように、かつてアメリカは世界の巨人であったという事実。とくに世界有数の巨大な大陸でもあるアメリカは、自然が広大にして雄大。それを讃えるかのように美しい写真表現で魅せたアンセル・アダムスは、いわば “グレートアメリカ” の象徴的な写真家とも言えると思います。アメリカは世界的にみるとまだまだ歴史の浅い若い国という側面もあり、そのような雄大な自然を保護し、守り、それを世界にアピールする文化も進んで、その多くを国定国立公園とする動きが多いことも特徴と言えるかもしれません。つまりアメリカは独自の文化を新たに作っていこうという国民性の土壌の上に成り立っているともいえます。

そのアンセル・アダムスとは対照的にロバート・フランクはスイス出身のユダヤ人でもあり、移民として “外国人の目” でアメリカの実状を捉えました。彼の写真集『The Americans』は発行当時は多くの賛否を巻き起こしたようですが、その後の写真家に多大なる影響を与え続けています。カウンターカルチャーの代表的作家で『On the road (路上)』のジャック・ケルアックがフランクの写真集(米国版)の序文を寄稿していることも興味深い接点といえるでしょう。広大なアメリカを車で移動しながら旅をする、というひとつの象徴的なコンテクストが生まれたのもアメリカ特有の文化のひとつなのかもしれません。

Robert Frank『THE AMERICANS』(’58年)

大きな安定とともに膨れ上がったグレートアメリカはやがてベトナム戦争へと突入。御承知のようにこの冷戦下の “代理戦争” は泥沼化の一途をたどり、最終的にはアメリカは’73年に敗北し撤退。アメリカはこのころから日本の高度経済成長の影響も受けて経済の面でも徐々に苦しくなってきた時期でもありました。時代は大きく変化し “世界の巨人” アメリカがその存在感を薄めていきます。

ウィリアム・エグルストン個展『COLOR PHOTOGRAPHS』

’62年にかのエドワード・スタイケンからニューヨーク近代美術館(以下MoMA)の写真部門の後任ディレクターとしてジョン・シャーカフスキーが着任。スイス出身のロバート・フランクやフランス出身のアンリ・カルティエ=ブレッソンの写真集に魅了され、若きエグルストンは当時まだモノクロフィルムで撮影していました。しかし’65年あたりから少しずつカラー写真を取り入れるようになったそうで、染料転写機を使用していくつかの作品が生み出されました。そのひとつが有名な “血のような” とも表現される『赤い天井』といわれています。

’69年にエグルストンとシャーカフスキ―は出会い、そのシャーカフスキ―の企画によって’76年にカラー写真のみで構成された個展『COLOR PHOTOGRAPHS』がMoMAで開催されました。この個展がMoMAでの初のカラー写真表現による個展といわれ、モノクロ写真ではなくカラー写真がアートとして認知される大きな分水嶺とされています。ちなみに、実は正確にはその30年以上前の’43年に開かれたネイチャー写真家エリオット・ポーター( “カラー写真の祖” とも言われる)による個展がMoMAでの最初のカラー写真展示となっています。

エグルストンがこの個展で示してみせた写真表現は実に実直で、いわばアメリカの嘘偽りのない実状、つまりふだん見慣れた日常でした。彼はアメリカ南部テネシー州メンフィス出身ということもあり、ロバート・フランクのように外国人としてアメリカに接して旅をしながら言わば一歩引いた目線で捉えるのではなく、アメリカ人として地元アメリカのありのままのリアルを土着的な目線で捉え、少しずつ沈みゆくグレートアメリカを写真表現として披露しました。フランクのように各地を旅をしながら撮ったわけでもなく、地元の街並み、家屋、道、知人、あらゆる身の回りのオブジェクトをモノクロというフィルターを外したリアルで情報量の豊富なカラー写真で。

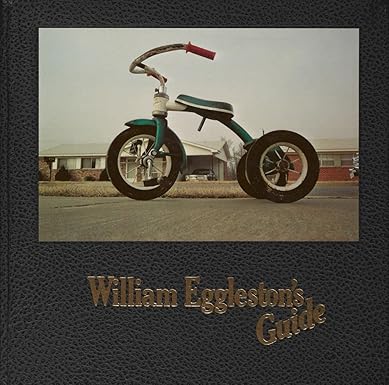

図録として刊行された『William Eggleston’s Guide』(’76年)

のちに彼は当時の個展を「いくつもの酷評も受けた」と回想し、個展の評価も賛否に分かれ、その後の大きなムーブメントへと繋がっていきました。この個展の図録として『William Egleston’s Guide』は刊行されました。

サリー・オークレアの “ニューカラー” 写真集とポストモダン

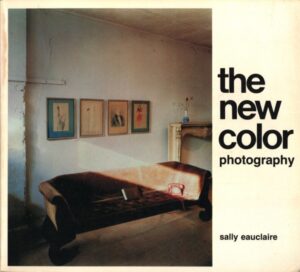

この “ニューカラー” という呼び名、その言葉自体の発端となったのがアメリカのフリーのキュレーターであるサリー・オークレア編集による’81年の著書『The new color photography』からと言われています。オークレアはそれまでの “記録でしかなかったカラー写真” というものを新たに写真表現、アートとして使い始めた次世代の写真家たちの作品を “NEW COLOR” として位置づけ、この著書のなかでエグルストンをはじめ、ジョエル・マイヤーウィッツ、スティーヴン・ショアなどの写真を紹介しています。

Sally Eauclaire『the new color photography』

・『The new color photography』(1981年)

・『new color / new work eighteen photographic essays』(1984年)

・『AMERICAN INDEPENDENTS Eighteen Color Photographers』(1987年)

これは先述の通り、ベトナム戦争をきっかけに新しい時代に切り替わっていくタイミングであったことが影響を与えているとも言えると思います。つまりそもそもそれまでのある種の盲目的で伝統的な流れや大勢というものからの脱却、そして次第に新しい表現への潮流の変化、そのような雰囲気が人々の中を支配し始めるような時代であったのかもしれません。

さらにさまざまな分野において “ポストモダン” といわれる脱近代主義という潮流もこの時期と重なることも興味深い点です。もともと “ポストモダン” という言葉は’77年に刊行された建築家・デザイナーであるチャールズ・ジェンクスによる『ポスト・モダニズムの建築言語』からとられているといわれていますが、建築だけでなく思想や哲学、そして芸術の分野でも興ったひとつのムーブメントとなりました。

『New Topographics』

さて時を同じくして、エグルストンの個展の前年にあたる’75年にもうひとつ大きな写真展が開催されています。それがウィリアム・ジェンキンスによって企画され、コダック社の創業者でもあるかのジョージ・イーストマン・ハウスで開催されたグループ展『NEW TOPOGRAPHICS』という展覧会です。写真展の副題は『Photographs of a Man-Altered Landscape』と名づけられ “人の手が加えられた風景” を収めた写真が展示されました。主にロバート・アダムス、ルイス・ボルツ、ベッヒャー夫妻、そしてスティーヴン・ショアら11人の写真家の作品が集い、それぞれが独自の視点で捉えた新しい地勢学を披露しています。

調べてみると実際に開催された当時はそれほど多くの人々が訪れた展覧会ではなかったそうですが、閉幕後から次第にこの新しい写真表現は注目されるようになりました。“トポグラフィー”とはもともと地勢学という意味ですが、そこに独自の視点で捉えた今までにない新たな写真表現の大きな潮流となりました。時代とともに街は開拓されながら “郊外” を形成し、アメリカの広大な自然を人間が徐々に侵食していくその様を、私情を挟まずに淡々と記録してゆく。それが単なる記録としてではなく、あくまで写真表現として作品を生み出してゆくという潮流と考えられます。

展覧会の中心的存在であったRobert Adamsの作品

展覧会の中心的存在であったとされるロバート・アダムスの作品には、アメリカの自然が人の手によって変えられた風景が刻銘に記録され、しかも彼はその事実を否定(批判)も肯定もせずに写真表現しています。変わりゆくアメリカ、誇張のない真のアメリカを表現しています。写真とは “真を写すもの” と言わんばかりに幻想などではないアメリカのその姿を。この写真展はその後多くの写真家に影響を与え、わが日本の写真家たちにもその余波が押し寄せてきました。

この写真展において唯一カラー写真を展示したのが次に紹介するスティーヴン・ショアでした。

スティーヴン・ショア『Uncommon Places』

ショアはまさに写真を撮るために生まれてきたような天才と言えると思います。彼の作品を観るたびに私はほんとうに彼は色彩感覚に優れ、その空間認識はズバ抜けているように感じます。幼いころからすでに写真に興味をもち、わずか10歳にしてウォーカー・エバンスの写真集『AMERICAN PHOTOGRAPHS』に興味をもったのですから、もはやそのセンスは尋常ではありません。

若干14歳にして当時MoMAのキュレーターであったエドワード・スタイケンに写真を購入してもらい、作品は美術館に収蔵されたというまさに神童。17歳にはアンディ・ウォーホルのスタジオ “ファクトリー” に通い、写真撮影しながら多くを学んだとされています。’71年にはニューヨークのメトロポリタン美術館において自身初の個展を開催(このときはモノクロ写真)。若干23、4歳という若さで巨匠の仲間入りを果たしました。

’72~’73年にかけて、まるでロバート・フランクがしたように旅をしながらアメリカの実状、日常のリアルな風景や旅の道中のなにげないシーンを撮影しました。このころからどうやらカラーで写真を収めるようになったようで、それらは “American Surfaces” というシリーズとして、後年に写真集として収められました。カメラも35mmのコンパクトから4×5、そして8×10へと大判カメラへと変更していったといいますが、それはジョン・シャーカフスキ―のアドバイスがあったということのようです。

Stephen Shore『Uncommon Places』(初版’82年、再編集版’04年)

『Uncommon Places』に収められた写真はほんとうにどこにでもあるような’70年代のアメリカの日常のワンシーンに過ぎません。道路、看板、車、駐車場、建物、食べたもの、室内の風景。今ではスマホで誰でも撮れる、どこにでもある日常。しかしそこにある写真は紛れもなく単なる記録以上の写真表現であり、アート。被写体の色彩と構図。その時代の “今” をなんの誇張もなく、究極の自然体ともいえる写真で表現しています。

“Common Place”が“Uncommon Place”になる瞬間。

ショアが表現してみせたのは当時の消えゆくアメリカのありふれた、でも現在2026年にとっては特別な風景でもあります。

モノクロとカラー

さて、この “ニューカラー” という潮流をかるく振り返ってみたうえで、モノクロ写真とカラー写真の大きく異なる要素を私なりに考えてみたいと思います。最近のスマホやデジタルカメラにはそのほとんどの機種でモノクロとカラー、両方のデジタル写真を残すことができます。たとえば、あるありふれた日常を両方で撮ってみると、その仕上がりに大きな違いを感じます。一方は白黒で、一方はカラーです。これは当然です。しかしその撮れた写真、モノクロのほうが何となく写真として “画になる” という感覚がありませんでしょうか?

一方のカラーはというと、誤解を恐れずに言えば何となくリアル過ぎて “つまらない” という感覚があるように感じます。よくよく考えてみると、これは被写体によっても変わりうる感覚でもあるような気がします。たとえば紅葉が美しい森の写真。カラーで撮影した写真は現実の色とりどりの紅葉の美しさがそのまま表現されている写真。一方でモノクロは木々の陰影だけが写った、とても紅葉の美しさなど確認できない写真。つまりカラーとモノクロではその情報量の多さが大きく異なり、これがこのふたつの表現の違いということになります。

ニューカラーと言われる潮流の以前のモノクロ写真の傑作はいわば、その情報量の少なさにある種の幻影を見ている、観る者・鑑賞側の感覚を呼び起こすような作品と言えると思います。しかしニューカラー以後、もっと広く言えばカラー写真自体というものは情報量が多く鑑賞する側の感覚の入る余地のない作品と言えるような気がします。

“写真表現”という行為をする上で、この要素はとても大きな違いを生むことになります。これらを考えながらモノクロとカラーを使い分けるとまた違った写真が撮影できるような気がします。

何が “ニュー” であったか

最後にこの “ニューカラー” というムーブメントにおいて果たして何が “ニュー” であったか。それはそれまでの目で見えていた “カラーの世界” をモノクロで表現していたことを、あえてそのまま “カラー” で表現したことが新しかった(ニューだった)ということに尽きると思います。しかもかつての “グレートアメリカ” 的な雄大で広大な自然風景でもなく、華々しいシーンでもなく、決定的瞬間でもなく、何気ないアメリカの “今” を嘘偽りなく、包み隠さずに捉えること。だから情報量の多い “カラー” でこそそれに相応しい。

確かにこの潮流に対して、良くは思わなかった写真家たちも多かったことでしょう。それは事実として当時の批判や酷評があったことが物語っています。しかし、いま、この2026年に改めてニューカラーの作品たちを見返してみると、そこには現在では決して見ることができない “ありふれていない” 風景が残されているのです。

我々がふだん街で見ている何気ない光景。

決して特別ではない風景。

決定的な瞬間ではない凡庸なシーン。

でもそれは刻一刻と確実に変わり、二度と戻らない過ぎ去って行く情景でもあるはずです。目の前にある当たり前の日常を深く理解すると、また違った視点を持てるようになるかもしれません。

今回の記事は以上になります。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

▽関連動画▽

TenMa|YouTube