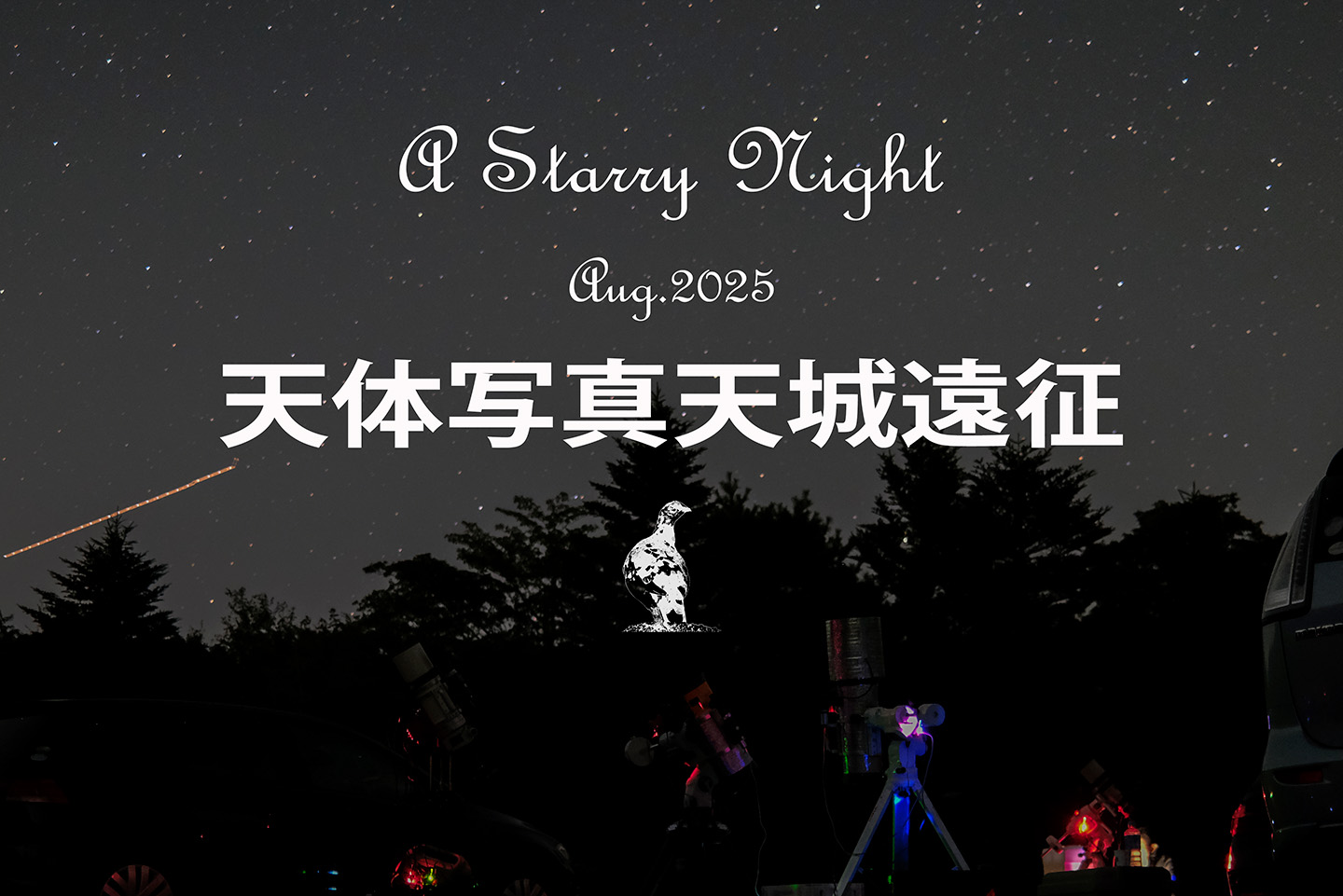

先日のことになりますがお盆も過ぎた2025年8月下旬、久しぶりに天体撮影に行ってきました。これを執筆している時点で2025年はほとんど天体撮影には行けておらず、実は今回の遠征が5月の天城遠征以来の2回目。その5月の天城遠征では南天の春の対象を狙うも、露光開始直後から見事に曇られてしまい、その後ほとんど露光できずに終わってしまいました。そういうこともあってブログ記事にはしていませんが、ただその夜はお隣に陣取られていた横浜から撮影に来られていた方と薄明、そして撤収までいろいろと天文に関するお話もたくさん出来ましたし、初めて生で夜空を駆ける “スターリンクトレイン” なるものも目にしたり、今思い返しても楽しい夜を過ごすことができました。

下は参考記録程度ですが、その夜のわずかな露光時間で撮影した『M8、M20、猫の手』の定番的な3点構図のものです。

『M8・M20・猫の手』

夏の天体撮影

梅雨入りしてから秋の澄み切った空気に入れ替わるまでの夏の間、天体遠征には今までほぼ行きませんでした。というのもやはり日本の夏は水蒸気に伴う湿気がとても多く、昼は晴れても夜はほとんど晴れないというのが個人的な印象です。薄雲さえも許されない天体撮影にとっては夏はかなり条件の厳しい季節だと思っています。

さらに冷却CMOSの天体専用カメラが比較的安価に手に出来る良い時代になったにもかかわらず、私はいまだに昔ながらの非冷却の改造デジカメを使用して撮影しているため、昨今の夏の夜の異常なほどの高温はそのままデジタルノイズに直結することから、なかなか撮影に前向きになれないということもあります。

もちろん夏ともなれば “天体写真” とともに私の写真撮影の両翼といえる北アルプスなど高山での “山岳写真” を撮影することが多いこともあって、余計に天体撮影に行く機会が減ってしまいます。

天城遠征

天城高原は以前から、それこそまだカメラレンズで撮影していた頃から足繁く通っている遠征地です。伊豆ということもあり関東からも比較的遠征しやすく、なにより南天の圧倒的な暗さや約1,000mほどある標高を考慮すれば天体撮影にとっては最高の条件が揃っているといえる貴重な撮影立地と言えるでしょう。

天城高原の他に妙義やみずがき湖、浄土平などの遠征地候補がありましたが、夜間の雲予報を加味しました。

『Windy』VS『GPV』

私は事前の雲予測では『GPV(SCW)』を利用して遠征に行くか行くまいか、またはどこへ遠征しようか決定しています。いままでそれほど裏切られた経験もありませんし、かなり信頼できる予測だと感じています。しかし5月の天城遠征では薄明まで終始ほぼ雲のかからない “真っ黒状態” のGPV予測でしたが、先述の通りこの夜は見事に予測が外れました。

最近の天文界隈では昔ながらのこの『GPV』よりも『Windy』を参照している方々が多いでしょうか。私も最近ではこの『Windy』も併用しているのですが、これが結構お互いの予測が違うことが多い印象です。今回の遠征では『Windy』では終始晴れ予測、『GPV』では常に薄雲がかかるような予測だったと記憶しています。『GPV』だけならまず遠征は控えようかと思うような予測でしたが、さて結果はいかに…。

天城遠征の楽しみ

天体遠征の撮影以外の楽しみのひとつに、その遠征地や遠征地までの道のりの観光やドライブというものもあります。そもそも観光やドライブということを趣味としない私のような人間にとって、天体遠征は唯一そのようなことができる機会でもあります。

夜戦に備え、十石峠ドライブインのざるそばで腹ごしらえ

伊豆半島、とくに天城高原となればいつも往路では料金はかかってしまいますが車を走らせていてもたいへん気持ちの良い『伊豆スカイライン』を通って、富士山や駿河湾を眺めつつ向かいます。夏でも風が心地よいためそれほどの酷暑ではなく、途中にある十国峠のドライブインで食事を摂ったりして良い気分転換にもなっています。復路では独特の南国風の朝の雰囲気を味わいたくて海沿いの伊東や熱海、湯河原を通って帰路につきます。

伊豆スカイラインの眺望

基本的には私は山の人間ですが、たまにこうやって海を眺めることも良いストレス解消になります。

※伊豆スカイラインの料金等の概要は下記の公式サイトでご確認ください。↓

伊豆スカイラインのご案内|静岡県道路公社

伊東の海岸線①

伊東の海岸線②

終始ほぼ快晴の夜空

現地には夕方に到着しましたが撮影地はガラガラ。このくらいの時間だといつもならまだ天城登山を終えた登山客も多いのですが、やはり真夏の天城は暑くて避けられるのか、登山者もほぼお見受けしませんでした。

そしてさすがは天城高原、酷暑の下界の関東とは違いこの夕方時点ですでに気温も30℃以下で、駐車場を吹き抜ける風が実に気持ちいい。到着後しばらくすると天文仲間も無事到着し、お互いに機材を組んでいると次から次へと天文ファンも集まってきて、最終的にはこの日は10人くらいの賑やかな夜となりました。

天城は南天が最も暗い関東近郊では貴重な撮影地ですが、この時期ともなると残念ながらさそり座やいて座の濃い天の川は南中を越えて沈み始めています。ということで今回は天頂に鎮座するまさに撮りごろのはくちょう座の対象、サドル付近の星々を撮ることにしました。

天城高原の星空

上弦の月が西に沈みピント合わせや対象の導入、構図の微調整を終え、いよいよシャッターを開け1時間ほど撮影したころでしょうか、薄っすらと雲が東や北にかかりはじめ、まもなく全体を覆ってしまいました。いったん露光を止め、あの5月遠征の嫌な記憶が蘇りましたが、ふたたび1時間ほど経つとその雲も過ぎ去ってくれて、再び美しい夜空を堪能することが出来ました。

この日は天体撮影するには本当に気持ちの良い夜。

いつものように寒さに凍えることも無く、

終始風も無く、

高原ということで鬱陶しい虫に煩わされることも無く、

湿気も無くカラッとした一夜で最高の夜で、美しい星空を堪能することが出来ました。

しかし…。

眠気に勝てず…

雲の通過待ちで中断していた露光を再び開始してから約1時間。

私はいつも16コマを1セット(約1時間分)として撮影し、都度その撮影した16コマのピント状態やガイドなど撮像結果を確認しながら一晩撮影するスタイルをとっています。途中にピントがズレていたりガイドが不調であった時に対応するためです。

しかし日ごろの疲労(山疲れ?)がたまっていたためか、この夜は眠気がたいへん強くて再開後の1セット分のタイマーをセットしてから約50分ほどの仮眠のつもりが完全に寝てしまい、気付いて起きてみたら撮影が止まっている “天文あるある状態” となってしまいました。

夜空を見上げると既にはくちょう座は大きく西に傾き、特に天城は南天は暗いですが北方面や西側は光害がけっこう強いこともあってすっかり撮りごろを逃してしまいました。そこから薄明開始までわずか1時間弱しかなく、次の対象に向けてもまとも露光をかけられないのでアンドロメダ銀河に筒を向けつつ薄明を迎えました。

夜明け

『Counterpoint -Gamma Cygni Polyphony-』(暫定版)

『Counterpoint -Gamma Cygni Polyphony-』

カメラ Nikon D7100(IR-Custom)

鏡筒 TAKAHASHI ε-130D

架台 Vixen SXD2

ガイド鏡 SVBONY SV165(30mm F4)

ガイドカメラ QHYCCD QHY5L-ⅡM

ガイディングソフト PHD2

フォーカサー ZWO EAF

ダーク減算 Stellaimage9 (19枚)

フラット補正 Stellaimade9 (84枚、フラットダーク33枚)

現像&スタック Stellaimage9 (240秒×26枚 計1時間44分 ISO1600)

画像処理 ADOBE Photoshop CC

その他

・QHYCCD Polemaster

※未完

今後の撮影方針、撮影対象について

①長焦点化

今回撮影したはくちょう座γ星サドル付近の画像ですが、以前私が撮影したものやほかの方々の多くの作例では通称 “バタフライ星雲” と言われる赤い星雲を中心に据えた構図の作品が多いと思います。はくちょう座には赤い星雲が巣窟のようにひしめき合い、デネブ付近の “北アメリカ星雲” や “ペリカン星雲” をはじめ、“網状星雲” や “クレセント星雲” など、星雲撮影の定番とされる対象がとても多い領域です。

しかし今回の構図には主要な星雲というものを入れずに撮影しました。今回私が撮影してみたかったのはそのような赤い星雲やメジャー対象ではなく、美しい煌びやかな色とりどりの “星々” でした。実はすこし前から天体写真というものに構図的な退屈さを感じていました。いわゆる有名天体を日の丸構図的に中心に据えた、いわゆる天体図鑑みたいなものを撮ることに対して飽きてきていました。特に焦点距離500mm前後となると有名天体をすっぽりと構図に入れることに適した焦点距離ということもあって、どうしても毎年同じような天体写真、ありきたりな構図ばかりになってきて、私自身マンネリ気味になってきていました。もう少し換算焦点距離を伸ばして、美しい星々の領域を切り取ったり、メジャー対象であってもその一部分を切り取るような構図で撮りたいという気持ちが強くなってきました。

②露光

今回の画像は完成画像ではなくあくまで “暫定版” です。

いままでは1晩で1対象、もしくは2対象や3対象と撮ってきて、それをそのまま完成版としてきました。しかし今後撮影するものが星雲や淡いガスではなく煌びやかな星々となったり、あるいは長焦点化となってF値が暗くなってしまうとどうしても1晩での露光では満足な画像が得られないと考えています。

天体写真では何晩も同じ対象、同じ構図で撮影して作品を仕上げられている方々も多いですが、私もそれに倣って1作品にもっと時間をかけても良いのではないかと思っていますし、それこそ1作品に数年を費やしても良いのではないかと思っています。そのような撮影や作品作りが出来るのも天体写真の奥深さのようにも感じるのです。

特に今回のような色とりどりの美しい星々がひしめき合う星域というのはそれほど多くありません。もちろんもっと探せばあるとは思いますが、私が今後撮ってみたいと思っているのは今回の星域と、あとは通称 “バンビの横顔” と呼ばれる対象のいわゆる “鼻のあたり” くらいでしょうか。このような貴重で大好きな星域ととことん向き合って撮ってみたい、そんな思いがあります。