2025年7月 国見温泉登山口~大焼砂~横岳~八合目登山口~男女岳~男岳~馬場の小路(ムーミン谷)~国見温泉登山口

高山植物の宝庫、百花繚乱の秋田駒ケ岳を周回コースで歩き尽くす真夏のワンデイ。梅雨が明けたばかりの北東北は秋田県と岩手県に跨る花の名山、秋田駒ケ岳。雄大な山岳風景と色とりどりの高山植物が織りなす夏の一大絵巻のような起伏に富んだ山歩き。

- 私と東北の山

- 東北の山の魅力

- 秋田駒ケ岳

- 今回のコース

- 国見温泉登山口から暴風の大焼砂へ

- 八合目への下山と再入山

- そこは楽園

- 男岳からムーミン谷へ

- 国見温泉登山口への下山

- 振り返って

- 編集後記

私と東北の山

“The Japanese Mountain”

単刀直入過ぎるかもしれないが、私は東北の山が大好きだ。

近年ではテント泊での北アルプス山行が多いが、実は登山に対してもっとも濃密に向き合っていた時期は谷川連峰や巻機山、越後の山々など群馬や新潟の山々とともに、東北の山々にも頻繁に出掛けて行って楽しんでいた。

もちろん東北エリアでも著名とされる山をすべて歩いてきたわけでは無いが、頻度だけを振り返ったら北アルプスに勝るとも劣らない頻度で歩いていた。特に私を虜にした山は福島の名峰『磐梯山』で、数年前に山行記事も残しているが、このブログを始める以前から幾度となくこの磐梯山には登りに行った。

これまで登って来た東北の山々

これまで筆者が登って来た有名どころの東北の山々を順不同で列挙してみよう。

理由のひとつは私がどちらかというと好きになった山を何度も登るタイプだからだろう。同じ山でも登り方や登山コース、季節、天候などが異なると山は全く違う表情で迎えてくれる。そこに山の大きな魅力があるとあると思っているし、1回歩いただけでその山を理解することなど少なくとも私には不可能だからだ。

それともうひとつはどうしても距離的に関東からは南東北のほうが行きやすかったこともあって、

北東北の山々は全くと言っていいほど手付かずである。何より個人的には飯豊連峰と朝日連峰は山を引退する前には行かなければならない宿題として残してある。もちろんそのほか数多くある北東北の山々にもそろっと行っておかないと本当にもう登れなくなっている年齢になるかもしれない。

そういう “あせり” にも似た思いも最近は感じてきてるのである。

東北の山の魅力

東北の山々になぜこれほど魅了されたのか。

登山を始めた約20年前くらいのころは初登山が乗鞍岳であったこともあって北アルプスのあの日本離れしたある種ヨーロピアンで “別世界” な山岳風景の虜になった。“日本アルプス” とは実によく言ったものだ。ただ北アルプス遠征はそれほど気軽に行ける山域ではないし、年に数回というペースがせいぜいであった。

そこで体力の維持の目的もあってやがて様々な地域の山にも登り始めた。関東から行きやすい群馬や新潟、栃木、山梨などを基本とし、少し足を延ばして南東北の山にも頻繁に登るようになった。そこで感じたのが先述のとおり東北エリアの山々の緑の美しさである。

どう表現したらピッタリくるのか。

緑が限りなく深いのである。

他の地域の山と違って森林限界が異常に低い山が多いこともあって、植生の成り立ちや、植生自体が独特なのかもしれない。もちろん山の景観自体にも森林限界の低さが関わっているのかもしれない。植生や生命サイクルが変わればおのずと山の表情も変わってくるのである。磐梯山の虜になったのは中腹から眺められたあの裏磐梯の口頭では表現できないほどの美しい眺望であった。

圧巻だった。

本当に感動した。

私はそこに日本独自の緑の美しさ、深さを感じた。

雄大な山岳風景のなかにもどこか牧歌的な懐かしさも感じ、登山道や山腹を覆いつくすような美しい高山植物たち、火山の国でもある日本の特徴を物語るような火山湖や池塘の数々、豊かな森と荒々しい景観が隣り合わせの希有な山の形成なんかも東北の山の特徴かもしれない。日本アルプスのようなあのキラキラしたイメージとはどこか違う、実に渋い魅力も持ち合わせている。登れば登るほど新たな発見があったり、深い魅力のさらにさらに深い “山の世界” に連れて行ってくれる。

東北の山にはそんなイメージを抱いている。

秋田駒ケ岳

いつものように前置きが長くなったが、さぁ『秋田駒ケ岳』である。

知る人ぞ知る、北東北を代表する花の名山である。

標高は1,600mちょっとしかないが、その異常なまでに低い森林限界のため、この山は他の山とはまるで別世界、別次元である。“秋田駒ケ岳” という山頂は存在せず、男女岳を中心とした複数のピークの総称を駒ケ岳と呼んでいる。最も標高の高い『男女岳』(1,637m)が秋田県に位置するためか秋田駒ケ岳と呼ばれているが、山自体は秋田県と岩手県に跨っている。私からすると逆に雫石からのアクセスの関係から岩手県の山という印象がある。

岩手県というと県の象徴的な存在でもある『岩手山』と『八幡平』がたいへん有名であるし、誤解を恐れずに言えば山をやらない一般人からするとそちらのほうが有名な山かもしれない。私自身、実はいままで山関係なく岩手県自体にさえ赴いたことすら無かったのだが、以前に北アルプスの某テント場でお隣となった方が岩手から来られていた方で、その方に「ぜひ岩手の山にも登りに来てくれ」と言われたことがあった。おすすめを訪ねると開口一番で「秋駒っ!」であった。

岩手出身の方なのに岩手山ではないんだ、なんてその時に思って、その後ずっとへんに私の頭の中にその「秋駒」が残っていた。

登り終えて、この方の言いたいことが分かった気がする。

今回のコース

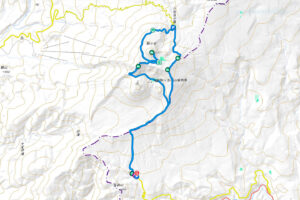

遠征先は秋田県と岩手県の県境の山奥である。関東からは片道500kmを超えるとんでもない距離の遠征となる。ならばとことん秋田駒ケ岳を味わってやろうと企てた。

主にこの山には登山口がメインどころとしてふたつある。

ひとつは山の北側から山頂へ向けて南下する八合目小屋からのコースと、もうひとつは山の南側から山頂に向けて北上する国見温泉からのコースである。

「さてどちらから歩こうか…。」

如何せん関東からはそうそう頻繁に行ける山ではない。ならば両方から登ってみようということで、今回のコースを組んでみた。

今回歩いたルート(YAMAPから転載)

秋田駒ケ岳は比較的コンパクトにまとまった山であるため、長く歩いて楽しむにはこのコースしか思いつかなかった。距離的には15kmを超えてくるので、日帰りとしてはロングコースの部類となるだろう。

国見温泉登山口から暴風の大焼砂へ

美しい樹林帯と横長根

関東の人間からしたら北東北はもっと涼しいイメージであった。しかし登山前日、日没あたりに駐車場に着いた時に感じた蒸し暑さには思わず面食らってしまった。必然か偶然か、ちょうど北東北も梅雨明けしたばかりだ。そのため若干の寝苦しい車中泊を余儀なくされ、翌日の登山開始時間も30分ほど繰り上げて、4:30過ぎに出発した。いつも寝坊して歩き出しが遅くなる自分が予定より早く登り始めるのは稀だ。

それくらい暑かったのだ…。

駐車場には温泉エリアによくある硫黄臭が漂っている。

・国見温泉下の無料駐車スペース

・約20台前後駐車可能か

・トイレあり

・登山靴の洗い場の設置あり

・当日止められなかった車が路肩に駐車していました

・国見温泉の駐車場には宿泊利用者のみ駐車可

・最寄りインターは東北道盛岡IC(車で約1時間)

・JR田沢湖線雫石駅または田沢湖駅からタクシー利用

深い森を歩く

立派なブナの森を越えると横長根と呼ばれる緩やかな尾根道を登ってゆく。

木々の間から駒ケ岳を構成するピークのひとつである存在感ある女岳がどっしりと鎮座しているのが見える。登って行くと木々の背も次第に低くなり、この山の異常なほどに低い森林限界に近付いているのを感じる。

横長根を進む

振り返れば大きく美しい田沢湖も見える。

素晴らしい眺めだ。

どこか磐梯山から見下ろす美しい猪苗代湖を想起させる。

次第に風も出てきて、汗ばんだ体を澄んだ空気がすり抜けていく。天気ばかりは運次第だが今日は良い登山日和のようだ。日ごろの行いが良いのだと勝手に解釈してやった。

秋田駒ケ岳の核心部の山々

秋田駒の洗礼

横長根を抜けるとまさに秋田駒の圧巻の景観が広がる。

これが本当に標高1,600m程度の山の景観だろうか?

とてもそうは思えないし、少なくとも関東の山ではありえない。里や街から眺められた秋駒は実にたおやかで、急峻な岩手山とは対照的であるが、実際登ってみると印象がガラリと変わる。横岳へとつづく大展望の砂礫の稜線は大焼砂と呼ばれているようだが、どこか富士登山を想起させる。

強風の大焼砂を登ってゆく

この稜線コースと谷コースの分岐地点から秋駒新参者の私に山からの手厳しい暴風の洗礼である。

それまでの穏やかの陽気はいったいなんだったのか。

油断していると簡単に体がよろめいてしまう。

その美しい山容を撮影しようとカメラを構えるも、まったく撮影にならない。カメラに10cmをも補正する手振れ補正機能があれば良いのだが、折角砂礫に健気に咲くコマクサの群生群もまったくブレてしまう。横岳の山頂部からガスも湧きはじめ、いよいよ3,000m峰の様相も呈してきている。

なんなんだ、この山は。

ムーミン谷を見下ろす

上から下りて来られる方がいらっしゃったので訪ねてみると、この大焼砂の箇所だけはいつも風が強烈らしい。横岳に到達するころには風もようやくまともな強さになって事なきを得たが、それまで抱いていたたおやかな秋田駒の印象は大きく変わった。

横岳付近のシャクナゲ

八合目への下山と再入山

八合目小屋へ

この横岳にてザックを下ろして小休止。

しかしこの時になってたいへんなことに気付いてしまった。なんと登山前に用意しておいた予備の水と食料を入れておいた袋をザックに入れ忘れている!

幸い行動食だけは別ポーチに入れておいたのだが、この暑さで予備の水が無いのは困った。予定をショートカット変更してこのまま山頂方面へ向かおうかと考えたが、想像していたよりも山自体はコンパクトに感じていたので、予定通り八合目へ向けていったん下山を始めた。八合目のほうが大きな登山口なので、自販機くらいはあるかもしれない。

八合目小屋登山口

雄大に横たわる岩手山を眺めながら横岳からなだらかに下って焼森へ。焼森と言っても “森” ではなく秋駒を構成する小ピークであり、振り返れば遠く山頂直下に建つ阿弥陀池避難小屋も見える。そこから30~40分ほどで八合目登山口に下りることが出来た。

幸いなことに登山口には登山者向けの八合目小屋があり、自販機どころか小さいながらも売店まであった。すぐに予備の水とパン、栄養補助食品を購入することができ、なんとか忘れ物問題は解決した。

やはりこちらの登山口の方がメインということであろうか、駐車場にはバスなんかも止まっていて、団体の登山客も来られていたようで百名山らしく賑やかであった。

八合目小屋を見下ろす

美しい田沢湖の眺望

私自身日帰りの登山で1度にふたつの登山口から登るのは初めての経験だ。この山はコンパクトなのでこんな一粒で二度おいしい山歩きが出来る。八合目からは国見温泉コースとはまた違ったこの山の魅力を発見できた。こちらは日の出直後から陽が当たる北側なので明るくて、夏の蒸し暑い登山道然としていた。登山道からは北側から東側にかけての眺望がとくに素晴らしい。岩手山はもちろん、烏帽子岳(いわゆる乳頭山)や大きく美しい輝きを放つ眼下の田沢湖が登山の疲れを癒してくれる。

ニッコウキスゲと田沢湖

途中にはニッコウキスゲの群生が広がり、たおやかに山頂へと伸びる木道の登山道が実に気持ちいい。ついさっきまでのあの暴風の大焼砂の稜線と同じ山とは思えない、実に平和な登山道だ。その木道もいよいよなだらかになり、阿弥陀池が見え始めた。

さぁ、まもなく山頂部だ。

気持ちの良い木道を抜けて山頂核心部へ

そこは楽園

わざわざ遠回りしてまでこの山頂部まで歩いたのは、ここが “楽園” であるらしいことを聞き及んでいたからである。そこは噂にたがわぬ、いや噂以上、想像を超える山上の楽園であった。

景観、

空気感、

花々、

登山者たちの感嘆の声、

風の吹く音、

ガスと夏雲、

そして北東北の青空。

山上湖『阿弥陀池』

まるで美麗な映画のセットのような、計算し尽くされたような見事な山容。山頂までのびる登山道を登りながら、それこそ10歩ごとに立ち止まって眺めたくなる。これが自然に形成された景観ということに、神の悪戯、地球の悪戯を感じ得ない。

10:10、国見温泉から約5時間半かかってようやく男女岳登頂。

感無量。

秋田駒ケ岳山頂 (1,637m)

男岳からムーミン谷へ

いったん阿弥陀池の畔まで下りて、適当なところに陣取って休憩とした。八合目小屋で買ったパンを頬張っている間にも、時折吹く風やガスが目まぐるしく山岳風景を変化させる。お昼に近くなったこともあって登山者も増えだして、山頂部もたいへん賑やかになって来た。今回はあえて長めのコース取りをしたが、もちろんもっと手軽にここまで登ってくることができる。しかしここで目にすることができる山岳風景はこれほど手軽に登ることができる山とは到底思えないものである。

ニッコウキスゲの群生

休憩後は今回の最後のピークとなる男岳へと向かった。

賑やかな山頂部からは一転、男岳方面は登山者も比較的少なく、のんびりと景観を楽しみながら歩を進めた。男岳から先はなかなか高度感もあって、この付近もまた秋駒のそれまでのイメージを良い意味で覆された。尾根から見下ろす深い谷を眺めながら、痩せ尾根の荒々しい岩稜帯を歩いてゆく。登山道にはときおり補助用のロープなども整備されており、およそ1600m程度の山とは思えない歩きごたえのある登山道だ。

PENTAX 645N (FUJIFILM Velvia100)

ジリジリとした日差しを受けながら谷のほうへ下りてゆくと、再び登山者も増え、賑やかな登山道となった。ここから見上げる秋駒山頂部の山並みは圧巻だ。まさに山に抱かれる、という言葉がしっくりくるような、まるで屏風のような岩壁が眼前に広がる。

足元は足元で様々な高山植物が広がっている。特に綿毛となったチングルマの群生が圧巻で、谷をすり抜ける風を受けて激しく揺れている。もう少し早い時期、花の最盛期であったら色とりどりの高山植物たちでいっぱいであろう。

稜線を見上げれば大焼砂を下っている登山者たちが見える。

空が近い、雲が近い。

国見温泉登山口へ下山

登って来たルートで別れた分岐で再び横長根に繋がり、木々の間から時折見える秋田駒の山塊を右手に見ながら下ってゆく。疲労感からか達成感からか、ここから先は写真もほとんど撮らずに淡々と下山した。

下山路もそれほど長くはなく、あっという間に温泉の硫黄臭が鼻につき、しばらくすると宿の赤いトタン屋根が見えてきた。忘れ物のハプニングはあったにせよ怪我をすることも無く、出発してから約9時間半かかって14:00ごろに無事に下山することが出来た。

もちろん宿泊や立ち寄り湯の利用は国見温泉が最寄り。ただ石塚旅館さんは降雪の影響で2025年中は宿泊不可となっているそうです。(立ち寄り湯のみ利用可)

詳しくは以下公式HPでご確認ください。

国見温泉 森山荘

国見温泉 石塚旅館

振り返って

いま振り返ってこのときの山行を思い返しているわけであるが、本当に夢のような山歩きだった。山にある要素のそのすべてを感じたような山であった。秋田駒には日本の山のすべての側面を垣間見ることができる。樹林帯を形成する美しいブナの森、風が吹き抜ける尾根筋、殺伐とした砂礫、火山湖、高山植物、岩稜帯、山上からの延々と続くような山並み、美しい田沢湖や下界の眺望、ガス、人、音、匂い、光と影。

そう、それは自然が魅せてくれるすべての要素である。

雄大なムーミン谷

このような経験を私に与えてくれた駒ケ岳に、こころからの感謝を込めて。

そして再訪を願ってペンを置くことにしよう。

今回の記事は以上になります。

最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。

編集後記

①前日の田沢湖観光

登山の前日は完全に移動日としたため、お昼過ぎには岩手入りできました。そのため少し時間があったので折角ここまで遠征したのだからと県境を越えて秋田県に入り、田沢湖を観光しました。想像していたよりも大きくて、賑やかでびっくりしました。地元の方々でしょうか、まさに海岸線のような湖の遊泳地でみなさん海水浴を楽しまれていました。こんな山間に海水浴だなんて想像もしなかったです。

まるで海岸のような田沢湖の入り江

湖をぐるっと一周しましたが、途中有名な朱色の鳥居のある由緒ある『御座石神社』に立ち寄り。この神社の名称は秋田藩主である佐竹義隆公が1650年に田沢湖を遊覧したおりに、湖畔の平らな岩に腰かけて休まれたことに由来するそうです。さらには辰子姫が永遠の美を願い、泉の水を飲んで龍に変身したという伝説も残っています。

美しい田沢湖の湖面(御神石神社付近)

南国の海のようなエメラルドグリーンの美しい湖面が広がり、魚が気持ちよさそうに泳いでいるのも見ることが出来ました。

②今回の撮影機材

本山行まえの直近の山(6月以降の高尾山や杓子山、黒斑山)での撮影では動画を中心に、ときおりスナップで写真を撮影するという感じで歩きました。動画は時間を切り取って表現する写真と違って、時間経過をそのまま記録して表現するものであるため、いままでやってきた写真表現ではできなかったことを表現できます。

ただここ最近は私がやってみたい映像表現はどうも里山にこそ合っているのではないかと気づき始めています。映像では雄大な山並み、岩稜帯の絶景、高山植物たちのキラキラした特別感のあるイメージよりも、素朴な登山道、素朴な風景、地味でこじんまりとした山の風景に潜むささやかな命の揺らぎをテーマとしたい思いがあります。そういうこともあって里山以外では今後も動画ではなく、写真に集中して撮影していこうと思っています。

里から秋田駒ケ岳を見上げる

それに動画だと私の場合1カットに10~20秒フィックスして撮影していることもあって、山を歩くには時間がかかりすぎることにも懸念を感じました。例えばアクションカムのように体のどこかに装着して撮影しっぱなしで歩くのなら山行時間の逼迫は無いのでしょうけど、それは私がやりたい映像表現ではありません。

ということで今回は100%写真に集中して撮り歩きました。

とは言え今回はあくまで “登山スナップ” であり、三脚を据えてどっしりと撮影することはしておりません。このあたりも最近の私の気持ちの変化と撮影傾向を反映しております。さらに今回はデジタルだけでなくフィルムでの撮影も楽しみました。

フィルムはペンタ645に45mmF2.8(35mm換算約28mm)を装着し、15年ぶりくらいにベルビア100を装填して『ここぞ』というシーンでザックから取り出して手持ちで撮影。登りながらフィルムで気軽にスナップするときは最近たいへん稼働率が上がって来たヤシカのエレクトロ35CC(35mmレンズ)にコダックのカラープラス200を装填して撮影しました。

PENTAX 645N (FUJIFILM velvia100)

やはり登山中においてレンズ交換することは面倒ですし、なによりも機会損失や落下のリスクも背負います。とは言えいまは単焦点レンズのほうが自分の撮影スタイルに合っていることもあって、異なった焦点距離の単焦点レンズを装着したカメラを数台担いで、そのときに撮りたい焦点距離ごとにカメラを使い分ける方法で歩きました。

今回の構成では標準50mm付近であれば63mmを装着したGFX、35mmの準広角であればヤシカ、もっと広く撮りたいシーンでは645を使って撮るという方法です。登りながらのスナップであればズームレンズを使うよりもこのほうが今の自分には合っていると感じましたが、残念ながら結論としてペンタ645はやはり登山では重量的に私にはかなりの負担であることが分かりました。ということで28mm付近のコンパクトなシステム、これがあれば個人的には登山の際のスナップはかなり楽しく行えます。